水包油废水处理破乳剂的破乳絮凝效果实现机制

时间:2025-08-11 16:27:16

来源:

浏览|:198次

水包油废水作为工业生产与日常生活中常见的污染物,其核心特征是油分以微小液滴形式均匀分散于水中,形成稳定的乳状液。这种稳定性源于油滴表面包裹的乳化剂分子 —— 它们如同一层保护膜,通过电荷排斥与空间位阻效应,阻止油滴相互聚集。要让这类废水达到净化目的,关键在于打破这种稳定性,促使油滴聚集成可分离的絮体,而破乳剂正是实现这一过程的核心物质。

破乳剂的作用始于对油滴表面乳化膜的准确破坏。乳化剂分子通常具有两亲性结构,一端亲水、一端亲油,恰好吸附在油 - 水界面形成致密薄膜。破乳剂凭借更强的界面活性,能够竞争性地取代乳化剂在油滴表面的位置。这种取代并非简单的置换,而是通过改变界面电荷分布或破坏分子间作用力,削弱乳化膜的机械强度。当乳化膜的完整性被打破,油滴失去了原有的保护屏障,自然就具备了相互接触的可能性。

在乳化膜被破坏后,破乳剂进一步通过电荷中和效应推动油滴聚集。多数水包油乳状液中的油滴因吸附乳化剂而带有负电荷,相同电荷产生的排斥力是阻碍油滴靠近的重要因素。破乳剂中的活性成分,尤其是阳离子型物质,能够释放带有正电荷的基团,与油滴表面的负电荷相互吸引并中和。随着电荷排斥力的消失,油滴在布朗运动或水流扰动下更容易发生碰撞,为后续的絮凝奠定基础。

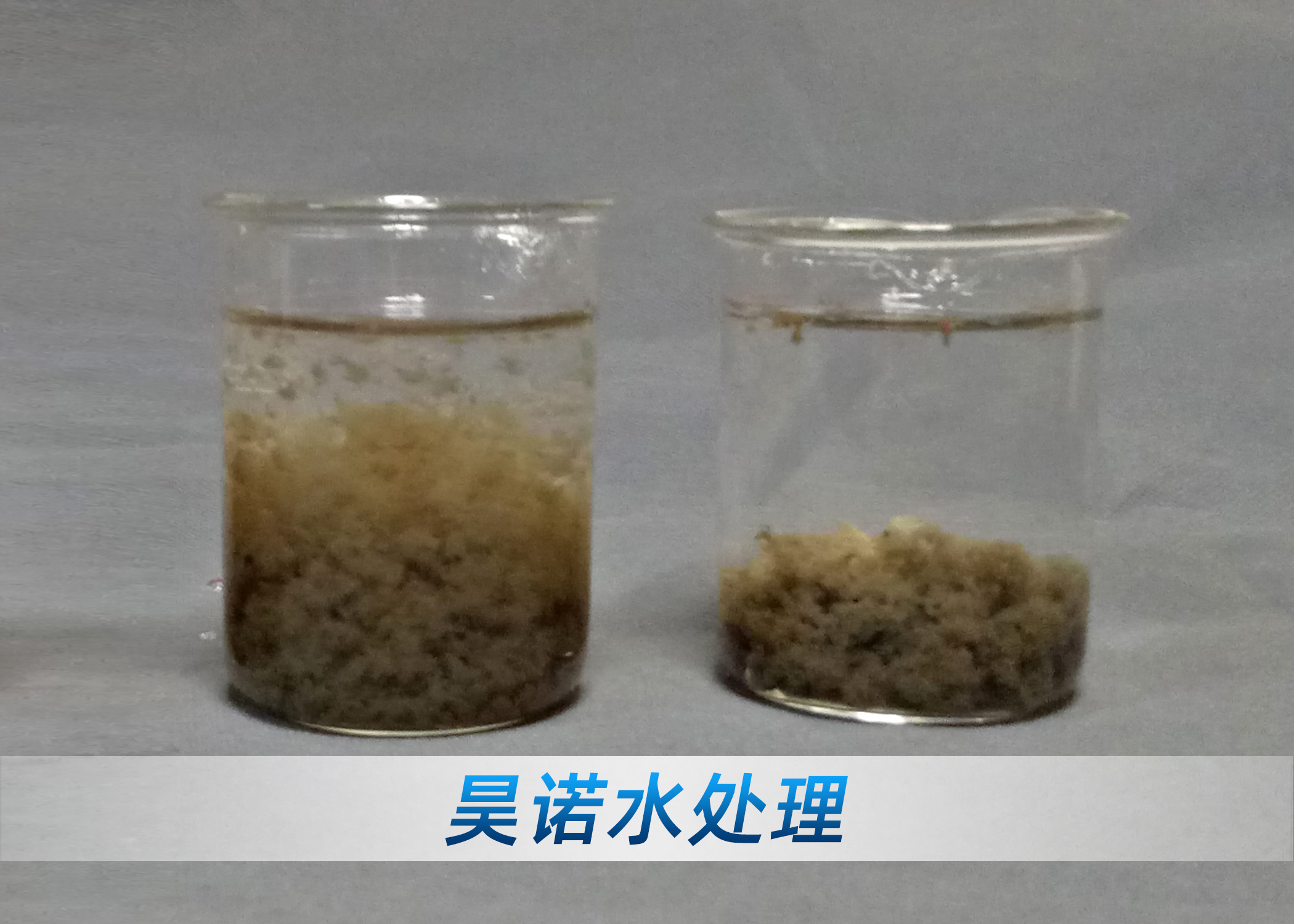

对于高分子型破乳剂而言,桥联作用是促进絮凝的另一关键机制。这类破乳剂的分子链如同多条柔性绳索,两端分别吸附在不同的油滴表面。当油滴处于分散状态时,分子链通过伸展将多个油滴连接起来,形成类似 “网络” 的结构。随着分子链的进一步蜷缩或相互缠绕,被连接的油滴不断聚集,逐渐形成肉眼可见的絮体。这种絮体不仅包含油滴,还可能裹挟水中的悬浮颗粒,在重力作用下缓慢沉降,从而实现油与水的分离。

破乳剂的絮凝效果还依赖于与废水体系的适配性。废水的 pH 值会影响破乳剂的电离程度,进而改变其电荷状态与活性。例如,酸性条件可能增强阳离子破乳剂的电荷密度,而碱性环境则可能促使某些高分子破乳剂发生水解,影响桥联能力。此外,废水中的杂质成分,如盐类、有机物等,可能与破乳剂发生相互作用,或吸附在油滴表面干扰破乳过程,因此需要根据废水特性调整破乳剂的类型与投加方式。

在实际应用中,破乳剂的絮凝过程往往是多种机制协同作用的结果。破坏乳化膜为油滴聚集扫清障碍,电荷中和消除了排斥力,高分子链的桥联则将分散的油滴编织成稳定的絮体。这种多步骤、多机制的协同效应,使得破乳剂能够有效处理不同来源的水包油废水,无论是含植物油的餐饮废水,还是含矿物油的工业废液,都能通过针对性的破乳剂选择,实现油分的絮凝分离,为后续的净化处理创造有利条件。